En aquellos años, París vivía en su apogeo. Era mediados del siglo XIII y todo parecía confluir hacia un auge cultural y espiritual. Los fieles acudían a oír la vigorosa predicación de los frailes de las órdenes mendicantes, dominicos y franciscanos; los estudiantes de Teología admiraban la doctrina enseñada por Santo Tomás de Aquino; la sociedad civil asistía el despuntar del gran rey Luis IX, ornado no sólo con las insignias regias, sino sobre todo con la corona de la santidad.

La bendición de Dios parecía impregnar los corazones. En la “Ciudad de la Luz”, la naturaleza se armonizaba con la sociedad. Los campos y las montañas en el horizonte eran interrumpidos únicamente por torreones de castillos y fortificaciones. En la Île de la Cité, en el corazón de la villa, dos maravillas de la construcción gótica destacaban: la Sainte Chapelle y la catedral de Notre Dame, centro geográfico y eje de la vida espiritual de París.

Sin embargo, no todos se guiaban por la catedral…

La historia de Jacques, el zapatero

Cuenta la leyenda que un zapatero llamado Jacques se había alejado, desde su juventud, de la Religión. De tal manera se dedicó a acumular fortuna y se dejó corromper por malas amistades que su corazón parecía insensible a las cosas divinas.

Con todo, no había nada que pudiera apagar de su alma humana el deseo de lo Absoluto, vínculo de nuestra relación con Dios y clave de las conversiones.

En el caso de Jacques, la Providencia le había proporcionado el privilegio de avistar desde su ventana una singular perspectiva de las recién construidas torres de Notre Dame. Y su sed de lo Absoluto entró en consonancia con aquel símbolo sagrado, despertando en su alma el deseo de conocerlas y explicitar su significado más profundo. No obstante, la mancha del pecado obnubilaba su inteligencia y arrastraba hacia el mal su voluntad: tenía tiempo para el dinero, nunca para la Misa; disponía de fuerzas para el trabajo, jamás para emprender una vida cristiana; sentía anhelos de visitar aquella catedral, pero el respeto humano prevalecía en su espíritu.

Un día, al pasar por el centro de la ciudad, Jacques se vio de pronto ante el majestuoso templo, bañado por una deslumbrante puesta de sol.

En su alma surgió entonces un impulso de arrobamiento, seguido de un dilema:

— Bien, ¿entro ahora? –era la voz de la gracia.

— ¿O no entro? –era el príncipe de las tinieblas tentándole.

Aún vacilante, se acercó al pórtico central, circundado por la representación del Juicio Final. Al pararse a reflexionar sobre aquella escena, admiración, curiosidad y temor se confundían en su interior, acabando por llevarlo a entrar, paso a paso, en el recinto sagrado.

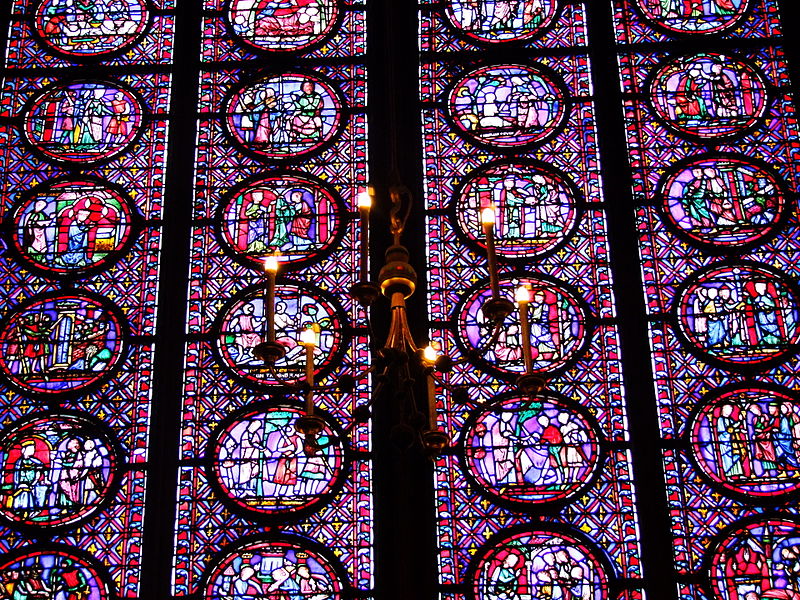

Poco a poco iba avanzando por la nave principal mientras contemplaba la profusión de piedras esculpidas y la luminosidad polícroma de los vitrales. Ante uno de ellos, en el crucero norte, se detuvo extasiado. Representaba a San Juan Evangelista.

De una forma inexplicable la figura cobró vida y le dijo: “Las luces y colores que ves aquí son la expresión de la perfección divina. Busca en tu interior y encontrarás allí todavía más color y más luz”. Maravillado con esta visión, Jacques decidió abrazar la vida religiosa y vivió como monje hasta el final de sus días.

Real o no, este episodio refleja bien la acción de la gracia divina a través de aquellos vitrales, y nos introduce en el profundo significado teológico de las luces que iluminaron al buen zapatero de nuestra leyenda, ocasionándole la conversión. Porque la arquitectura gótica se basa en la denominada “metafísica de la luz”.

En la basílica de Saint Denis

“Nada grande se crea de repente”, reza un dicho. Y así ocurrió con el nacimiento del arte gótico. A casi diez kilómetros de Notre Dame, al norte de París, se encuentra desde el siglo III el sepulcro de San Dionisio, el primer obispo de esa ciudad. Con el tiempo, ese sitio se convirtió en lugar de peregrinación y, a partir del reinado de Dagoberto I (†639), necrópolis oficial de los soberanos de Francia. Contigua a esta basílica se encuentra la abadía benedictina homónima, considerada de las más importantes de la Edad Media. De modo paulatino, el complejo de Saint Denis armonizó su destino espiritual con el de la monarquía francesa, adquiriendo por ello gran prestigio y preeminencia.

A comienzos del siglo XII, no obstante, Saint Denis experimentó graves problemas de secularización, bajo la dirección del abad Adán. Cuando éste falleció, en 1122, le sucedió Suger, varón enviado por Dios, según su principal biógrafo, “para iluminar no sólo aquel lugar, sino todo el imperio de los francos”.1 De hecho, es muy apropiado el uso de ese término, pues el nuevo superior, además de enriquecer a Saint Denis con nuevas luces materiales a través del arte gótico y con el esplendor litúrgico, le proporcionó luces espirituales, primero para la abadía y después para toda Francia. Basta decir que en esta nación, sólo entre los años 1180 y 1270, fueron construidas 80 catedrales góticas, sin contar iglesias abaciales y otros edificios religiosos.2

Desde su entrada en Saint Denis como oblato, con tan sólo 10 años, la idea de la implantación de un nuevo arte maduró de forma gradual en el alma de Suger. Soñaba con reformar la basílica. Su formación monástica tuvo un papel preponderante en la elaboración de su plan, sobre todo por la lectura de la obra La jerarquía celestial , en la que Dionisio (†s. VI), al tratar de los ángeles, desarrolla lo que se llamó “metafísica de la luz”.

La metafísica de la luz

Se podría afirmar que la luz material es un simple fenómeno físico, que no posee ninguna relación con Dios o lo sobrenatural. No obstante, por ser intocable, diáfana y pura —y ser fundamental para la vida—, refleja de alguna manera lo espiritual. Y viceversa, la manifestación de lo espiritual tiende a la luminosidad. La Biblia y las revelaciones privadas así lo atestiguan.

En otras palabras, la luz era entendida como una especie de puente entre lo natural y lo sobrenatural.

La luz tiene su origen, como todas las cosas, en el mismo Dios. En los Salmos, Él, Ser inmaterial, es comparado con el sol y la luz del mediodía, que nos ilumina (cf. Sal 36, 6) y hace resplandecer la luz de su faz sobre nosotros (cf. Sal 66, 2). Los Padres de la Iglesia corroboran esta idea usando expresiones semejantes. Para San Hilario, por ejemplo, Dios es “todo luz”;3 para San Ambrosio, es el “eterno esplendor”;4 para San Agustín, el “sol espiritual”.5

En suma, Dios es Luz por esencia y “Padre de las luces” (St 1, 17). Esta paternidad, en efecto, está bien expresada en la misma Creación como acto luminoso: “Y dijo Dios: ‘Hágase la luz’. Y la luz se hizo” (Gn 1, 3). En una perspectiva teológica, el Creador, al dar la existencia a los seres, “los iluminó” en proporción de una mayor o menor aproximación hacia Él. Esto ocurre de modo análogo al fuego: las cosas son más o menos calientes en razón de su cercanía con él. Así, cuanto más próximos de Dios más iluminados son los seres, y viceversa. Ahora bien, esta mayor o menor iluminación de las criaturas en función de la mayor o menor distancia de Dios está muy vinculada a la teoría de la belleza. De esta manera, según la filosofía de Dionisio, la manifestación de la luz —esto es, la claridad (claritas) y el esplendor (splendor) — es cualidad fundamental y objetiva de las cosas bellas, pues todas ellas son, lato sensu , de alguna forma iluminadas. Y esto puede ser explicado, en parte, por nuestra propia experiencia estética: ¿no es verdad que nos admiramos al contemplar un hermoso panorama iluminado, el brillo de las estrellas o incluso el agua cristalina de una cascada? Del mismo modo, la belleza se dirige, por encima de todo, hacia lo espiritual o a lo intelectual. Por eso denominamos “hijo de la luz” al que posee belleza de alma; “iluminación divina”, a las inspiraciones proféticas; y “lúcido”, al hombre de ideas claras.

En resumen, Dios es la “luz verdadera” que “ilumina a todo hombre” (Jn 1, 9), de modo directo o a través de las “luces materiales” que nos ofrece.

¿Y cómo es esta iluminación? Célebre es la sentencia de San Pablo a respecto del conocimiento de Dios por medio de las criaturas. “Los atributos invisibles de Dios”, afirma, “se dejan ver a la inteligencia a través de sus obras” (Rm 1, 20). En otras palabras, la contemplación de las maravillas de la Creación favorece el conocimiento del Creador y de sus perfecciones.

Ahora bien, esto sucede de un modo simbólico ( συμβολικ ? ς ), es decir, mediante signos visibles podemos conocer lo invisible; y anagógico ( ? ναγωγικ ? ς ), o sea, por vía de las cosas naturales nos elevamos hacia las sobrenaturales.6 En este sentido, Santo Tomás nos compara a lechuzas incapaces de mirar a la luz directamente. 7 De ahí nuestra necesidad de recurrir a lo que es connatural para lograr ese conocimiento aún en esta Tierra.

Pero esa elevación hacia Dios no pasa sólo a través de la Creación pura y simple. Puede ser auxiliada por medio de imágenes poéticas, de las Escrituras o de metáforas que significan las maravillas o lo sobrenatural y que superan nuestro conocimiento experimental. Los símbolos, de hecho, cuando denotan realidades superiores, frenan nuestra natural tendencia a lo material, favoreciendo la parte superior del alma deseosa, por su naturaleza, de las cosas de lo alto. 8 De ahí la importancia de la utilización del arte como medio de expresión de los atributos divinos. El estilo gótico, como veremos, posee un carácter profundamente simbólico, sobre todo, según la perspectiva antes presentada. Pero tiene una importante particularidad: consiguió de manera extraordinaria transponer a la materia la metafísica de la luz.

De la teología al arte, del arte a Dios

La teología que acabamos de comentar se refleja en los relatos de Suger concernientes a la reforma de la basílica de Saint Denis: uno sobre su consagración (De consecratione) y otro sobre la administración (De administratione).

Después de ordenar la abadía según la regla benedictina, Suger pasa a los perfeccionamientos de la basílica, como la ampliación del esplendor litúrgico y la adquisición de bienes, evitando siempre lo superfluo y el exceso.

Más tarde, nació la obra que le honraría con el título de “fundador del gótico”. Se trataba de la restauración de la fachada y del coro de la entonces carolingia basílica de Saint Denis. Gracias al auxilio divino y al empeño del clero, de los nobles, del pueblo, sobre todo de los mejores artistas, la reforma se realizó en tan sólo tres años y tres meses. La esplendorosa ceremonia de consagración, el 11 de junio de 1144,9 contó con la presencia del rey y de la reina, además de los más altos dignatarios del clero y de la nobleza. De hecho, a juzgar por los relatos, fue una verdadera prefiguración del Reino de los Cielos. Aquella sublime liturgia se armonizaba con el majestuoso ambiente, guarnecido por una imponente estructura.

Para formar la deseada armadura de luz, se recogieron elementos de la arquitectura de Burgundia (arcos ojivales) y de Normandía (arcos cruzados en las bóvedas), aliados a la gran innovación estructural de esta obra, los arbotantes: componentes principales para el nacimiento del gótico. De hecho, a partir de esta última invención, ingeniosa y al mismo tiempo estética, se garantizaba seguridad y grandiosa belleza a aquella nueva obra, la cual enseguida se difundió por toda Francia.10

Sin embargo, como hemos dicho, el estilo gótico no se reducía a un simple estilo arquitectónico, sino que se trataba claramente de una verdadera obra de teología de la luz traspasada a la materia. Su éxito fue tal que logró proporcionar una verdadera transfiguración en el arte religioso europeo, cuyos frutos se extienden hasta el presente.

Pues su predecesor, el románico —debido a su estructura, a la forma de sus arcos redondeados y sus gruesas paredes— no permitía la introducción de grandes ventanas. La consecuencia obvia era la disminución de la entrada de la luz solar.

Ahora, encontramos aquí la originalidad del arte gótico y su relación con la luz. Con el propósito de obtener mayor luminosidad, se introducen los arcos ojivales, proporcionando al edificio paredes vaciadas, columnas esbeltas y techos más altos. Por fin, al coordinar la longitud, altura y anchura, en una perfecta proporción, se traduce en el arte la belleza geométrica de la Creación, dispuesta “con medida, número y peso” (Sb 11, 20).

De este modo, con gran genialidad se crearon las condiciones para, sin comprometer la estructura del edificio, introducir vitrales más grandes y, por consiguiente, más luz, principal “material de construcción” de este arte.

Así, lo espiritual fue incorporado por la luz, y Dios, “luz inmaterial”, se hizo “visible” en la materia. Y he aquí que la luz se hizo en la arquitectura.

Un tratado de teología ilustrado

Estos mosaicos de vidrio translúcido no se restringían, evidentemente, a hacer posible la entrada de la luz. Tenían también una alta función estética y el objetivo de permitir que toda la Iglesia brillase “con una luz admirable y continua de vitrales luminosos que impregnasen su belleza interior”. 11 Por otra parte, estaban destinados a ilustrar, sobre todo, escenas del Evangelio o de la vida de los santos.

No obstante, esta función fue incrementada con otra originalidad de Suger en la basílica de Saint Denis: se trataba de la creación de los llamados “vitrales exegéticos”.12 En este caso, el arte transcendía la imagen, al ofrecer, además, una interpretación de las Sagradas Escrituras.13 Así, con pocas imágenes, se le podía brindar a los espectadores un verdadero tratado de teología ilustrado.

En efecto, el vitral más famoso de Saint Denis, conocido como “vitral anagógico” o “vitral de las alegorías paulinas”, está compuesto por cinco medallones que representan, a través de tipologías y alegorías, la concordancia de los dos testamentos.14

En uno de los medallones, por ejemplo, conocido como “molino místico”, San Pablo aparece recibiendo los sacos de trigo oriundos del Antiguo Testamento y vaciándoles en un molino. En el otro extremo extraen la harina para hacer el “verdadero pan […], nuestro alimento eterno y angélico”.15

En otra escena se representa al Señor quitándole el velo a Moisés, cuyo rostro estaba hasta entonces oculto ante los israelitas, pues en Cristo el velo ha sido removido (cf. 2 Co 3, 13-16); o como explica Suger: “Lo que Moisés vela, la doctrina de Cristo revela”.16

Por último, en el medallón quizá el más conocido de todos, se representa a Dios Padre en el centro de alegorías de los siete dones del Espíritu Santo, flanqueado por dos mujeres, una símbolo de la Iglesia y la otra de la Sinagoga.

Con la mano izquierda quita el velo de la Sinagoga, mientras que con la derecha corona a la Iglesia. Así, reversibilidades hasta entonces inéditas en la iconografía eran descifradas por una simple “ilustración” (palabra, por cierto, derivada del verbo latino illustrare, que significa “aclarar, iluminar”).

Los vitrales también desempeñaban, por lo tanto, la significativa función pedagógica de “ilustrar”, la cual se resume en la conocida expresión “Biblia de los pobres”. Éstos tenían la excelente capacidad de “conferir a la materia la preciosidad extrema del trabajo que la transforma y a conferira las imágenes la preciosidad de la especulación intelectual”.17

Luz y esplendor en la casa de Dios

El esplendor de la iluminación dela basílica no se debía sólo a sus preciosos vitrales —sobre todo los de color azul, de belleza comparable al del zafiro—, sino también a la utilización de metales y joyas para la ornamentación de la iglesia y sus objetos. 18 De hecho, Suger agradece la munificencia divina por haberla engalanado con “oro, plata, piedras preciosísimas, además de excelentes tejidos”.19 Asimismo, empleó a los mejores pintores de distintas regiones a fin de guarnecer las paredes con “oro y colores preciosos”.20

Gracias a sus esfuerzos, en aquel templo erguido como un monumental calidoscopio, cuyo brillo “tenía la gloria de Dios” (cf. Ap, 21, 11), se armonizaba la luz de los vitrales con el esplendor del culto divino, lo material con lo inmaterial, lo corporal con lo espiritual, lo humano con lo divino.

En suma, a la guisa de la ojiva, se pretendía promover el verdadero encuentro entre el Cielo y la Tierra en una única república,21 o más bien, formar “la nueva Jerusalén” mencionada en el Apocalipsis (21, 2).

Teniendo presente la “metafísica de la luz” de Dionisio y su teoría a respecto de las propiedades de las piedras, aliadas a la narración del Apocalipsis (21, 19-21) y de Ezequiel (28, 13), Suger, “por amor a la belleza de la casa de Dios”,22 transpone la Filosofía y la Revelación a la materia, empleando en el templo y en los objetos litúrgicos diversos tipos de piedras: “sardónice, topacio, jaspe, crisólito, ónix, berilo, zafiro, rubí y esmeralda”.23

Por fin, el hombre puede, por la experiencia estética, pasar de la contemplación de las “luces materiales” —los vitrales, las piedras preciosas, el oro, las perlas, etcétera— a la “Luz inmaterial”, o mejor, “transportarse, por la gracia de Dios, de este [mundo] inferior hacia el superior de modo anagógico”.24 He aquí la maravillosa convergencia entre la metafísicade la luz y el arte cristiano.

El arte: ¿para qué sirve?

En la cosmovisión medieval, el universo era entendido como un libro escrito por Dios, cuyas “palabras” nos hacen remontar al Autor mismo. Por otra parte, estas “palabras” pueden formar aún otras a través del ingenio humano, según la idea expresada por Dante, de que el arte es como “el nieto de Dios”.25

Así, para Suger, la técnica puesta al servicio del culto divino ha de hacerlo todo de la forma más perfecta posible, “al punto de que se pueda decir: ‘la obra superó a la materia’”. 26 De este modo, el arte religioso no debe buscar su propio servicio (ars gratia artis): decorar una iglesia significa adornar a la propia Esposa de Cristo, 27 y en última instancia, rendir alabanzas al Sumo Artista.

Ahora bien, si en los holocaustos de la Ley Antigua eran empleados objetos de gran valor para recoger la sangre de los animales sacrificados, mucho más conveniente es utilizar “el oro, las piedras preciosas y todo lo que haya de mejor para contener la Sangre de Jesucristo”.28 En efecto, para el Santo Sacrificio de la Misa se requiere toda la pureza interior y toda la nobleza exterior, pues nuestro Redentor debe ser servido de manera íntegra y universal.29 Esta pureza interior significa que la estética propuesta por el abad de Saint Denis posee también un claro objetivo de perfección moral; es decir, al unirse a lo bello, nuestra alma se convierte, ella misma, bella. Y cuanto más las cosas materiales son conformes a la Belleza divina, más nuestro espíritu, al contemplarlas, es iluminado por el “Padre de las luces”. De manera inversa, cuanto más suprimimos la belleza en el arte o somos tiznados por la mancha del pecado, más nos alejamos de la Luz primera. De donde Suger anatemiza al que “destruya el preclaro altar: Que perezca de la misma condenación de Judas”.30

Esta reflexión moral está bien sintetizada en los versos de los pórticos y la basílica de Saint Denis: “La obra noble resplandece, pero que esta obra, noblemente resplandeciente, ilumine las mentes, a fin de que se dirijan, por las luces verdaderas, a la Verdadera Luz, donde Cristo es la verdadera puerta. La mente frágil se eleva a la Verdad a través de las cosas materiales y, al ver esta Luz, es resucitada de su caída anterior”.31 El gótico es pues la “expresión arquetípica del alma cristiana”.32

En resumen, el arte puede llevar a la santidad cuando está de acuerdo con Dios; y a la corrupción, cuando en él prevalece lo contrario. Y el gótico, ¿hacia dónde nos conduce?

¿Qué luz buscamos?

La arquitectura gótica unió en un conjunto armonioso, la robustez y la elegancia, la sencillez y la sofisticación, la proporción y la claridad, acercó el Cielo y la Tierra y, al mismo tiempo, al desafiar las alturas, guió a los hombres a estar atentos a las “luces materiales” que encaminan a la Luz verdadera.

Su suavidad apacigua el espíritu, su verticalidad eleva los corazones, el colorido deslumbrante de los vitrales purifica la mente. Sus ojivas señalan el camino recto, sus piedras predican en un silencio convincente, su luz hace callar el poder de las tinieblas. Los pecadores encuentran conversión; los fieles, el refugio; los poetas, la inspiración.

Hemos visto que la luz, guiada por la teología, impregnó el arte; resaltando la cualidad material, hizo translucir lo sobrenatural; a través de sus catedrales, el gótico cubrió como un manto el territorio europeo medieval; por su aplicación simbólica estamos invitados a ver la verdadera Luz: In lumine tuo videbimus lumen (Sal 35, 10).

Hemos visto que la luz, guiada por la teología, impregnó el arte; resaltando la cualidad material, hizo translucir lo sobrenatural; a través de sus catedrales, el gótico cubrió como un manto el territorio europeo medieval; por su aplicación simbólica estamos invitados a ver la verdadera Luz: In lumine tuo videbimus lumen (Sal 35, 10).

Destinado a marcar la historia del arte con un brillo incomparable, el gótico no sólo invita a reflexionar sobre su objetivo material, sino, por sus eminentes características, incita al espíritu a procurar las realidades sobrenaturales. Por sus símbolos y fuerza moral, por su bondad revestida de belleza, nos toca discretamente la conciencia.

¿No es verdad que cuando traspasamos un umbral gótico o incluso cualquier piadosa iglesia, somos llevados a sumergirnos en otro mundo, ajeno al corre-corre de nuestros días? Allí, los mundanos anuncios ceden el lugar a la simplicidad de los exvotos. El crepitar del neón publicitario es sustituido por los colores tamizados de los vitrales. El humo del carburante cede espacio al perfume del incienso. El estrépito de las máquinas es substituido por el silencio envolvente, interrumpido sólo por las voces litúrgicas o por el murmullo de las oraciones, o incluso el susurro instintivo de los fieles, que mientras allí fuera son simples anónimos, aquí dentro se sienten unidos, por una intimidad inexplicable, como hijos de un mismo Padre. Ante este panorama que se nos revela, ¿sentimos admiración o aversión?

Le corresponde al lector reflexionar y concluir. Lo que es seguro es que las “luces materiales”, como hemos visto, son recursos excelentes para seguir el camino de Cristo; una invitación a convertirnos, nosotros mismos, en luceros del mundo y distantes de las tinieblas (cf. Flp 2; 1 Jn 1, 5-7) hasta el supremo encuentro con Él en la Patria Celestial cuando “no habrá ya noche, ni tendrá necesidad de luz de antorcha, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos”. (Ap 22, 5).

Es esta la luz que esperamos, por encima de todo, se haga para nosotros.

1 GUILHERME DE SAINTDENIS. Vita Sugerii, I. In: SUGER. OEuvres . París: Les Belles Lettres, 2008, v. II, p. 297.

2 Cf. TOMAN, Rolf (ed.). Gothic : Architecture, Sculpture, Painting . Koöln: Koönemann, 2004, p. 9.

3 SAN HILARIO DE POITIERS . Epistola seu libellus , V (PL 10, 737B).

4 SAN AMBROSIO. In Psalmum David CXVIII expositio , s.1 9, c. 38 (PL 15, 1481).

5 SAN AGUSTÍN. Sermone Domini in monte secundum Matthaeum Libri Duo , XXIII, 79 (PL 34, 1269).

6 Cf. DIONISIO AREOPAGITA. De cælesti hierarchia, c.I, 2. In: Corpus Dionysiacum II . Ed. G. Heil and A.M. Ritter. Berlin: De Gruyter, 1991 (Patristische Texte und Studien 36), p. 7. l. 13.

7 Cf. SANTO TOMÁS DE AQUINO. De malo , q. 16, a. 8, ad 2.

8 Cf. DIONISIO AREOPAGITA. De cælesti hierarchia, c. II, 3 In: Op. cit., p. 13, l. 16-18.

9 Cf. SUGER. OEuvres . París: Les Belles Lettres, 2008, v. I, pp. 12-14.

10 Cf. STANLEY, David. The Original Buttressing of Abbot Suger’sChevet at the Abbey of Saint-Denis. In: Journal of the Society of Architectural Historians. Califórnia: n. 3, v. LXV, set. 2006, pp. 334-355.

11 SUGER, op. cit, v. I, p. 26.

12 Cf. RUDOLPH , Conrad. Inventing the Exegetical Stained- Glass Window: Suger, Hugh, and a New Elite Art. In: The Art Bulletin , v. 93, 4, diciembre. 2011, pp. 399-422.

13 Cf. RUDOLPH, Conrad (ed.). A Companion to Medieval Art : Romanesque and Gothic in Northern Europe . Malden, MA: Blackwell, 2006, p. 180.

14 Cf. Ídem, ibídem. SUGER, op. cit., v. I, p. 148.

15 Ídem, ibídem.

16 GRODECKI, Louis. Etudes sur les vitraux de Suger à Saint-Denis . París: Presses de l’Université de París-Sorbonne, 1995, v. II, p. 74.

17 SUGER, op. cit, v. I, p. 150.

18 Ídem, p. 108.

20 Ídem, p. 110.

21 Cf. Ídem, p. 52.

22 Ídem, p. 134.

23 Ídem, ibídem.

24 Ídem, pp. 134.136.

25 Cf. DANTE ALIGHIERI. Infierno , XI, 97.

26 SUGER, op. cit., v. I, p. 132.

27 Ídem, p. 122.

28 Ídem, p. 136.

29 Cf. Ídem, p. 138.

30 Ídem, p. 132.

31 Ídem, p. 116.

32 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Só a arte sacra pode ser cristã? In: Catolicismo. São Paulo: nº 24, diciembre. 1952.