No caigamos más en ese error sobre el que nos advierte un gran poeta. Escuchemos hoy la voz de Aquel que con tanto amor nos llama. Seamos fieles a la vocación de hijos de Dios.

Un el soneto ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?, el gran Lope de Vega,1 con su singular arte lleno de piedad y genialidad, nos invita a que reflexionemos desde un prisma muy especial sobre el llamamiento que Dios nos hace a cada uno de nosotros.

“¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras? / ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, / que a mi puerta, cubierto de rocío, / pasas las noches del invierno oscuras?”.

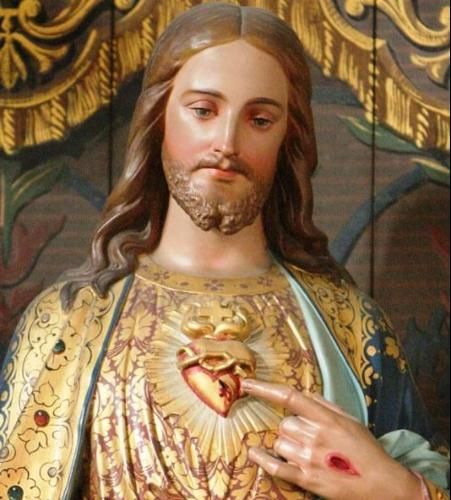

Leyendo este poema, escrito hace más de cuatro siglos, somos llevados a meditar en un Dios que, con insistente y paciente suavidad, llama a la puerta de nuestro espíritu. Desea ser nuestro amigo, pero muchas veces se topa con corazones de piedra, apegados a las cosas efímeras, sin capacidad de trascender y encontrarse con su Señor. Su llamada recibe frecuentemente el gélido rechazo de quien hace oídos sordos a la voz de la vocación.

Ahora bien, ¿en qué consiste ese llamamiento? ¿Cómo se manifiesta y qué importancia tiene?

Es una locura el querer cerrar los oídos

La palabra vocación viene del verbo latino vocare, que significa invitar, convocar, llamar. Dios nos invita a todos a ser santos, pero a cada persona le da una vocación individual e insustituible: reflejar de forma única la luz del Creador, y darle una gloria específica que ninguna otra criatura le podrá dar.

Sin embargo, no siempre procuramos seguir esa vocación; por el contrario, muchas veces intentamos huir de ella por todos los medios.

“¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, / pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío / si de mi ingratitud el hielo frío / secó las llagas de tus plantas puras!”.

Es realmente un extraño desvarío -me atrevería a decir: una completa locura- cerrar los oídos ante la llamada de Dios. Esta actitud resulta de la falsa idea de que si hacemos nuestra voluntad obtendremos la felicidad en esta vida, la cual, si lo analizamos bien, no pasa de un conjunto de fugaces satisfacciones nacidas del egoísmo y del capricho.

Engañados de este modo por nuestra concupiscencia y por agentes externos que nos conducen a la perdición, descendemos locamente hacia la muerte eterna, proclamando que somos libres cuando, en realidad, nos convertimos en repugnantes esclavos de nuestras pasiones y del padre de la mentira.

No existe vocación para la mediocridad

Cuán diferente sería si en lugar de preguntarnos: “¿qué quiero hacer con mi vida?”, nos interrogáramos: “¿cuál es el plan que Dios tiene para mi vida?”.

Encontraremos la verdadera felicidad si hacemos la voluntad del Señor: “Buscad sobre todo el Reino de Dios y su justicia; y lo demás se os dará por añadidura” (Mt 6, 33). Si tenemos como meta la santidad, un hermoso panorama se abrirá ante nuestros ojos. Lo que antes nos parecía que era la finalidad de nuestra existencia: las sombrías y confusas malezas del materialismo, la idolatría del dinero, de la fama, de los viles placeres, que nos permitían avanzar sin discernir el objetivo, todo eso desaparecerá.

El camino hacia la perfección espiritual quedará despejado; seremos capaces de contemplar la gloriosa cima de la montaña de la santidad, es decir, de la entrega total a Dios. Ardua será, ciertamente, la ascensión. No es cómodo para nadie subir la rampa de su propio calvario. Pero no nos faltará el auxilio de la gracia divina, principalmente si recurrimos a la Medianera de todas las gracias; además, seremos reconfortados al contemplar los magníficos horizontes que la fe y la esperanza desplegarán ante los ojos de nuestra alma; y sentiremos la suma consolación de estar cada vez más cerca del divino Redentor.

Decía el Prof. Plinio Corrêa de Oliveira que “no hay hombre que haya sido creado para un destino apagado o mediocre. Puede no ser famoso a los ojos de otros hombres -eso es diferente-, pero está llamado para el Cielo, y en el Cielo nada es mediocre. El Cielo es el palacio de un Rey donde todos son gentilhombres y, por tanto, todos han sido creados para ser astros, para brillar por su gran valor de alma”.2

Y el Cielo sólo es conquistado por los que saben ser alpinistas de sí mismos y valerse de la sabia y santa intransigencia contra sus propias flaquezas.

El Señor, nuestra recompensa demasiado grande

Concluye el maestro Lope de Vega: “¡Cuántas veces el ángel me decía: ‘Alma, asómate ahora a la ventana; / verás con cuánto amor llamar porfía’! / ¡Y cuántas, hermosura soberana, / ‘Mañana le abriremos’, respondía, / para lo mismo responder mañana!”.

No incidamos más en ese error. Escuchemos hoy la voz de Aquel que con tanto amor nos llama. Seamos fieles a la vocación de hijos de Dios y a nuestra vocación específica. ¡Qué estúpidos seremos si no le abrimos! ¡Ay, cuánto, cuánto perderemos! Aprendamos a oír también la voz de nuestro ángel de la guarda y de tantos buenos consejeros que Dios nos envía para indicarnos el camino que nos conduce a Él. No hacerlo nos convierte fácilmente en merecedores del castigo eterno.

Y si nos sentimos sin las fuerzas necesarias, a causa de nuestra gran miseria, acudamos con toda confianza a nuestra Madre celestial, que nos dará vigor para vencer los obstáculos, nos abrirá la puerta y nos llevará junto a su divino Hijo.

“Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo” (Ap 3, 20). ¿Y cuál será nuestro premio? El mismo Dios nos responde: “yo soy tu escudo; tu recompensa será muy grande” (cf. Gén 15, 1).

1 Pieza clave del Siglo de Oro español, Lope Félix de Vega y Carpio (1562-1635) fue uno de los más prolíficos poetas y dramaturgos de la Historia. Es autor de numerosas obras literarias, entre ellas unos 3000 sonetos y centenares de comedias.

2 CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Conferencia. São Paulo, 23/4/1973.