El alma apasionada desconoce el miedo, no mide riesgos. En el Huerto de los Olivos los Apóstoles huyeron aterrorizados. María Magdalena, por el contrario, salió en busca de su Amado, y Él fue a su encuentro.

¡Pecadora! Por éste y otros epítetos nada elogiosos se le señalaba en Jerusalén y alrededores a María Magdalena, mujer rica, de noble estirpe, notable belleza y vida disoluta.

Se había dejado arrastrar, siendo aún muy joven, por la vanidad, primer paso en la escurridiza trampa que conduce a los barrizales de la impureza. En esa deplorable situación, entró en los Evangelios con el apodo de pecadora pública: in civitate peccatrix, es decir, pecadora conocida como tal en la ciudad (cf. Lc 7, 37).

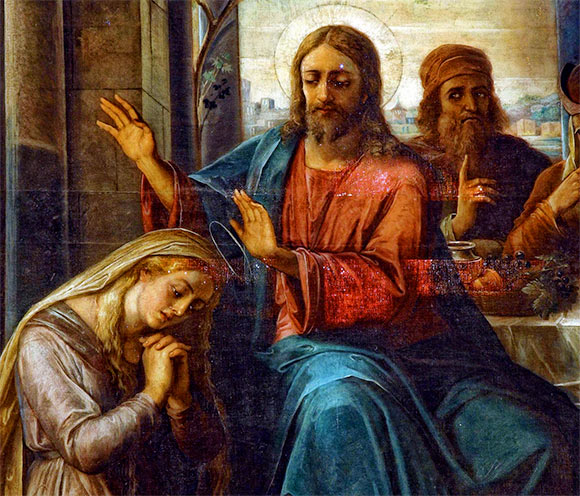

En determinado momento, sin embargo, sus caminos se cruzaron con los de Jesús. Los evangelistas no informan dónde, cuándo ni cómo se dió ese primer encuentro, pero tiempo después protagonizó uno de los más conocidos episodios del Nuevo Testamento: trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume, irrumpió en el comedor del fariseo Simón, se dirigió en línea recta hacia donde estaba el Maestro, regó sus pies con abundantes lágrimas, se los enjugó con sus cabellos, los cubrió de besos y, finalmente, se los ungió con el refinado perfume (cf. Lc 7, 36-50).

Con sus lágrimas lavó la inmundicia de sus faltas

Emocionante escena, sin duda. Pero no para Simón y los demás comensales. Éstos la miraron con estupor, aunque sin el valor de manifestar la censura que hervía en sus corazones. “Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora” (Lc 7, 39), sentenciaba para sus adentros el fariseo.

Obnubilado por la mala fe y por la envidia, no percibió la innegable realidad: quien allí estaba ¡no era la pecadora, sino la santa! Sí, porque tal demostración de arrepentimiento y de amor sólo podría partir de un alma colocada ya decididamente en las vías de la santidad. “Con sus lágrimas lavó la inmundicia de sus faltas. […] Pues a quien en primer lugar el pecado la había mantenido en la frialdad, después el amor la hizo arder enérgicamente”,(1) comenta el Papa San Gregorio Magno.

De allí salió Magdalena con un nuevo apodo que resuena hace dos mil años en la Historia: pecadora arrepentida. Y en el mundo entero se la venera como modelo y patrona de todos los que desean liberarse de la más terrible de las esclavitudes, la del pecado.

No obstante, el mismo Jesús le dió ese día un título más glorioso: la que ha amado mucho (cf. Lc 7, 47). Y refulge en el Cielo y en la tierra como la santa del amor apasionado y de la confianza llena de audacia.

El alma apasionada no mide riesgos

¿Amor apasionado? Pero… ¿la pasión no es siempre un mal? No. La pasión será buena o mala, noble o vil, de acuerdo con el objeto del amor. Según San Pedro Julián Eymard, sólo el amor apasionado es auténtico amor: “La Eucaristía es la más noble aspiración de nuestro corazón: ¡amémosla apasionadamente! […] No ama sino aquel que siente dentro de sí la pasión del amor”.(2)

El evangelista pone de relieve un importante detalle: “Después de esto”, es decir, acto seguido al conmovedor episodio narrado más arriba, Jesús iba “caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la Buena Noticia del Reino de Dios, acompañado por los Doce, y por algunas mujeres”, entre ellas “María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios” (Lc 8, 1-2).

Y así es como, la ex endemoniada de entre las Santas Mujeres, se convierte en discípula de Jesús. No hay duda alguna de que no necesitó que el Maestro le dijera: “sígueme”, pues su corazón no anhelaba otra cosa que acompañarlo por todas partes, oír sus palabras, verlo y ser vista por Él, manifestarle en prolongados o fugaces intercambios de miradas su ilimitado amor.

El alma apasionada desconoce el miedo, no mide riesgos. En el Huerto de los Olivos los Apóstoles huyeron aterrorizados. Magdalena, muy por el contrario, fue en busca de su Amado y lo acompañó en la subida al Calvario. Permaneció a los pies de la cruz hasta el momento del consummatum est.

Participó en el cortejo fúnebre y no quiso irse ni siquiera cuando los discípulos se marcharon después de que fuera puesta la enorme losa en la entrada de la tumba: “María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro” (Mt 27, 61). Al respecto, exclama Santa Catalina de Siena: “¡Oh Magdalena, estabas loca de amor! Ya no tenías tu corazón, pues estaba sepultado con tu dulce Maestro”.(3)

Y Jesús fue a su encuentro

Finalmente, por mucho que le pesara, era forzoso que ella también se retirara. Por los relatos evangélicos bien podemos imaginar cuáles eran sus disposiciones de alma aquella noche y al día siguiente. Había comprado aromas para ungir nuevamente aquel cuerpo adorado y, antes incluso de que el sol despuntara, fue hacia el sepulcro con otras dos de las Santas Mujeres.

Para el que ama nada hay de imposible: allí iban ellas de camino sin ni siquiera saber cómo irían a rodar la pesada losa de la entrada. ¡Lo encontraron abierto y vacío! Magdalena echó a correr para darles la noticia a los Apóstoles. Hacia allí salieron corriendo Pedro y Juan, constataron el hecho y… “se volvieron a casa” (Jn 20, 10).

Sin embargo, ella permaneció junto a la tumba, llorando. Nótese la fuerza de la pasión: Jesús había muerto, ella aún no creía en la Resurrección; por tanto, estaba buscando un cadáver.

Mientras lloraba, se asomó de nuevo al sepulcro. ¿Para qué mirar nuevamente si ya sabía que estaba vacío? Porque quien ama de verdad no se cansa de procurar. “Buscaba al que no había hallado, lo buscaba llorando y, encendida en el fuego de su amor, ardía en deseos de Aquel a quien pensaba que se lo habían llevado”. (4)

¿Lo encontró al final? Mucho mejor que eso, Él fue a su encuentro: -Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas? -le preguntó el Maestro de tal modo que ella no reconociera su voz. Tomándolo por el hortelano, le imploró afligida:

-Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Él le respondió con una sola palabra, con una entonación que revelaba su infinito amor: “¡María!”. Y a ella también le bastó una palabra para contestar: “¡Rabboni!”, que quiere decir Maestro. Allí estaba, vivo. ¡Aquel a quien ella lo buscaba muerto!

Lo veía de nuevo, su corazón encontró, por fin, descansó.

“Sin la claridad de esa luz, ninguna luz es luz”

Lo que ella vio en ese intercambio de miradas lo saben únicamente los ángeles y los santos del Cielo. Aunque podemos imaginar que en los ojos de Jesús hubiera contemplado, mucho más esplendorosa esta vez, la misma luz que había brillado con ocasión de su primer encuentro con Él: lux Christi, luz de la divina gracia, a cuyo poder de atracción no se resistió.

En fogosas palabras de amor a la Virgen Santísima el Prof. Plinio Corrêa de Oliveira nos da una precisa idea del efecto producido por esa luz en el alma de quien no le pone obstáculos: “Oh Madre mía, Medianera de todas las gracias, en tu luz veremos la luz. Madre, antes quedar ciego que dejar de ver tu luz, porque verla es vivir.

En su claridad contemplaremos todas las luces, y sin ella ninguna luz refulge. No consideraré vida los momentos en los que no brille; y de la vida no querré tener nada más que la mente bañada por esa luz. “Oh luz, te seguiré cueste lo que cueste: por valles, montes, desiertos, islas; en las torturas, en los abandonos y olvidos; en las persecuciones y tentaciones, en los infortunios, en las alegrías y los triunfos. Te seguiré de tal manera que, incluso en el cenit de la gloria, no me molestaré con ella, porque sólo me preocuparé de ti. Te he visto y hasta el Cielo no desearé otra cosa, porque una vez te contemplé”.(5)

Esa es la luz que aviva en el alma de todo auténtico santo el incendio del amor apasionado a Nuestro Señor Jesucristo.

1- SAN GREGORIO MAGNO. Homiliæ in Evangelia. L. II, hom. 25, n.º 1; 10: PL 76, 1189; 1196.

2- SAN PEDRO JULIÁN EYMARD. A Divina Eucaristia. Escritos e sermões de São Pedro Julião Eymard. São Paulo: Loyola, 2002, v. I, p. 171.

3- SANTA CATALINA DE SIENA. Lettres de Sainte Catherine de Sienne. Lettre 229, a Soeur Agnès Donna. 2.ª ed. Paris: Poussielgue Frères, 1886, t. III, p. 311.

4- SAN GREGORIO MAGNO, op. cit., n.º 1, 1189.

5- CORRÊA DE OLIVEIRA, Plinio. Na vossa luz veremos a luz. In: Dr. Plinio. São Paulo. Año VII. N.º 80 (Noviembre,2004); p. 36.